Aktuelles

100 Jahre Dampflok Ampflwang

Anläßlich der ersten Kesseldruckprobe der Dampflok Hanomag 9976, der späteren ersten Dampflokomotive der Berliner Eisenbahnfreunde e.V., wollen wir an die ersten 60 Jahre zwischen 1925 und 1985 im Leben dieser Dampflok erinnern. Natürlich gehört auch ein kleiner Abriß zur Geschichte ihrer ersten Wirkungsstätte dazu.

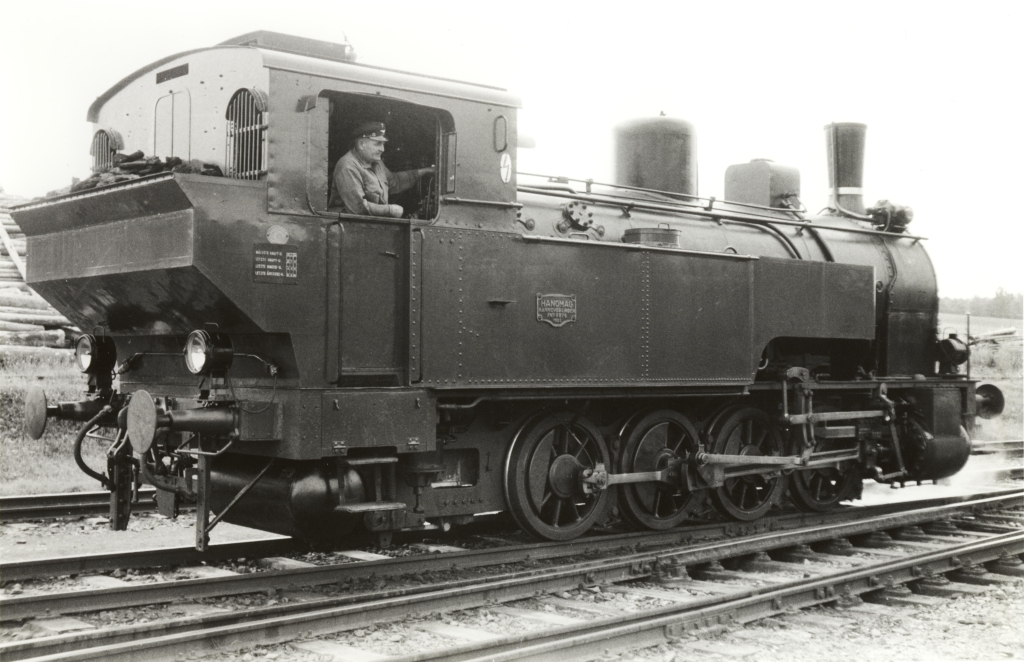

Im Jahre 1925 entstand unter der Fabriknummer 9976 bei der Hannoverschen Maschinenbau AG (HANOMAG) nach dem Katalogmuster „Stomoma“ eine 500 PS starke Dampflokomotive, welche für Hütten, Stahlwerke und Anschlußbahnen vorgesehen war. Bestellt wurde die Dampflok von der Wolfsegg-Trauntaler Kohlenwerks-AG (WTK) in Oberösterreich. Aus dem gleichen Baulos entstanden zwei weitere ähnliche Lokomotiven, die an die Rheinische Braunkohlengrube und an die Burbacher Eisenhütte geliefert wurden. Ausgerüstet wurden die Lokomotiven mit einem Dampfkessel, der fast baugleich schon bei der preußischen S2, einer Naßdampf-Zweizylinder-Schnellzuglok von 1895 Anwendung fand.

Einige Teile der Dampflok lagen schon seit 1923 auf Halde, als während der Inflation kein Betrieb Lokomotiven kaufen konnte. Erst als die sogenannte Rentenmark eingeführt wurde, die auf der Basis von Goldreserven der Wirtschaft Stabilität erbrachte, wurde wieder investiert. Im Zeitalter der ersten Einheitslokomotiven und der Entwicklung der ELNA-Baugrundsätze (Engerer Lokomotiv Normen Ausschuß ab 1919) waren viele Anbauteile und Nebenaggregate eben noch nach den hergebrachten Grundsätzen der preußischen Normalien konstruiert, also technisch gesehen mehr als 40 Jahre alt.

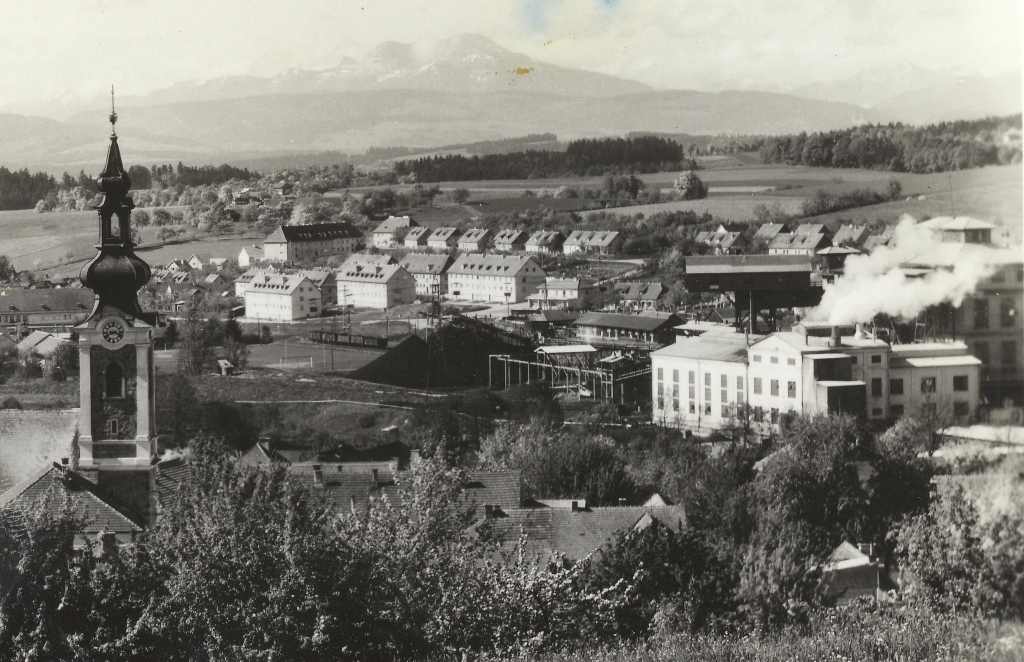

Hinter der WTK verbarg sich der Betrieb, der ab Anfang der zehner Jahre des 20. Jahrhunderts im Hausruck mit dem Zentrum des bis dahin dörfliches Ortes Ampflwang die Förderung von Braunkohle vorantrieb. Im Gegensatz zu den bekannten Braunkohlerevieren im Rheinland oder der Lausitz wurde die Kohle im Hausruck-Revier untertage abgebaut. Die dabei geförderte Kohle war auch nicht naß wie in den deutschen Revieren, sondern konnte nach dem Zerkleinern und sortieren sofort für den Hausbrand und die Verstromung in Kraftwerken verwendet werden. Zusätzlich hatte diese Kohle auch keinen Sandanteil, war ziemlich fest, hatte einen hohen Heizwert und vor allem war sie absolut schwefelarm. Bezeichnet wurde diese Kohle als Lignitkohle.

Aber zurück zur Hanomag 9976: am 4. Juni 1925 wurde mit der Wasserdruckprobe der Dampfkessel in Betrieb genommen und war die dritte Dampflok der WTK. Aber von Anfang an wurde die 9976 dort nur als „Hanomag“ bezeichnet, so wie es auf den Fabrikschildern stand. Mit der Nr. 3 wurde dann eine 1944 gelieferte Dampflok bezeichnet. Die „Hanomag“ war damals 9,84 m lang, 3,80 m hoch und wog mit vollen Vorräten 60 t und hatte somit eine Achslast von 15 t. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 30 km/h. Der Kessel hatte eine kupferne Feuerbüchse, eine Rostfläche von 2,2 m² und bei 260 Heizrohren eine wasserberührte Heizfläche von 135, 8 m² und den damals recht hohen Dampfdruck von 14 bar. Der Kessel leistete 500 PS, die in beiden Zylindern einfacher Expansion mit 500 mm Kolbendurchmesser und 500 mm Kolbenhub auf einen Raddurchmesser von 1050 mm umgesetzt wurden. Dabei machten die Räder bei Höchstgeschwindigkeit 151 Umdrehungen pro Minute.

Es entstand bis 1925 nach der schmalspurigen Vorgängerbahn eine normalspurige Kohlenabfuhrbahn von der Bergstation Ampflwang nach Timelkam mit einer Länge von 10,7 km, kleinstem Bogenradius von 180 m und einer größten Steigung von 19 Promille. Die Kohle wurde nicht nur im Kraftwerk Timelkam verstromt, sondern auch bis nach Linz ins dortige Kraftwerk verfahren, wozu die Wagen in Timelkam an die Staatsbahn ÖBB übergingen. 1927 wurde die Industriebahn aufgelöst, 1929 die Elektrizitäts AG zur Oberösterreichischen Kraftwerke AG (OKA) fusioniert. Die Bahn war ab 1929 im Eigentum des Landes Oberösterreich, der WTK und der OKA, Betriebsfüher war weiterhin die WTK.

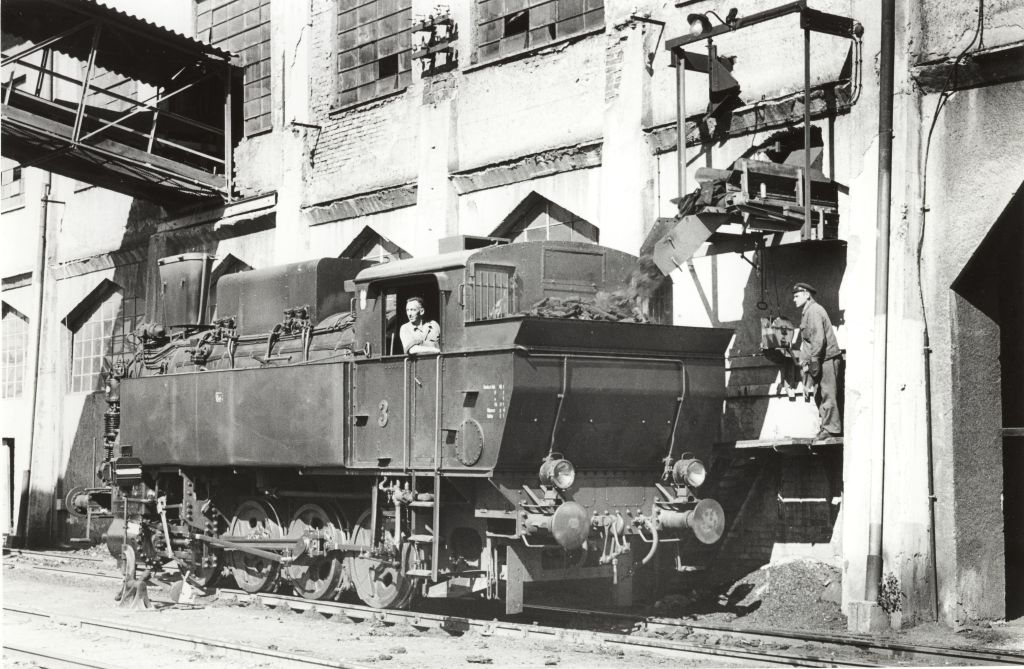

1940 wurde die Dampflok das erste Mal im Rahmen einer Hauptuntersuchung in der Wiener Lokomotivfabrik Floridsdorf modernisiert. Dort erhielt sie eine Druckluftbremse und eine Spindelhandbremse. Vorher besaß die Lok eine Dampfbremse und eine Wurfhelbelhandbremse. Ganz österreichisch wurde die Luftpumpe links, also auf der Heizerseite angebracht, sie kam übrigens von Hardy in Wien, einem Betrieb, der seit jeher für die Konstruktion von Saugluftbremsen bekannt war. Eine weitere Modernisierung fand in der Nachkriegzeit statt. Steigende Zuglasten erfordern eine Vergrößerung der Wasser- und Kohlevorräte. Die Wasserkästen wurden etwas verlängert und einen größerer Kohlenkasten kam über der hinteren Pufferbohle dran. Man schuhte der alten Pufferbohle eine neue Schweißkonstruktion vor, auf der auch die unteren Loklaternen Platz fanden. Somit wuchs die Länge auf 10,05 m an. Vorher lagerte die Kohle seitlich neben dem Stehkessel in kleinen Kohlenkästen. Mit dem Bescheid des Bundesministeriums für Verkehr und Elektrizitäswitzschaft der Republik Österreich vom 17. September 1959 wurden diese Umbauten genehmigt. Der Kohlevorrat betrug nunmehr 1,65 m³, der Wasservorrat wuchs von 5 m³ auf knapp 6,2 m³. Mit vollen Vorräten wog die Hanomag nach den Umbauten 63 t.

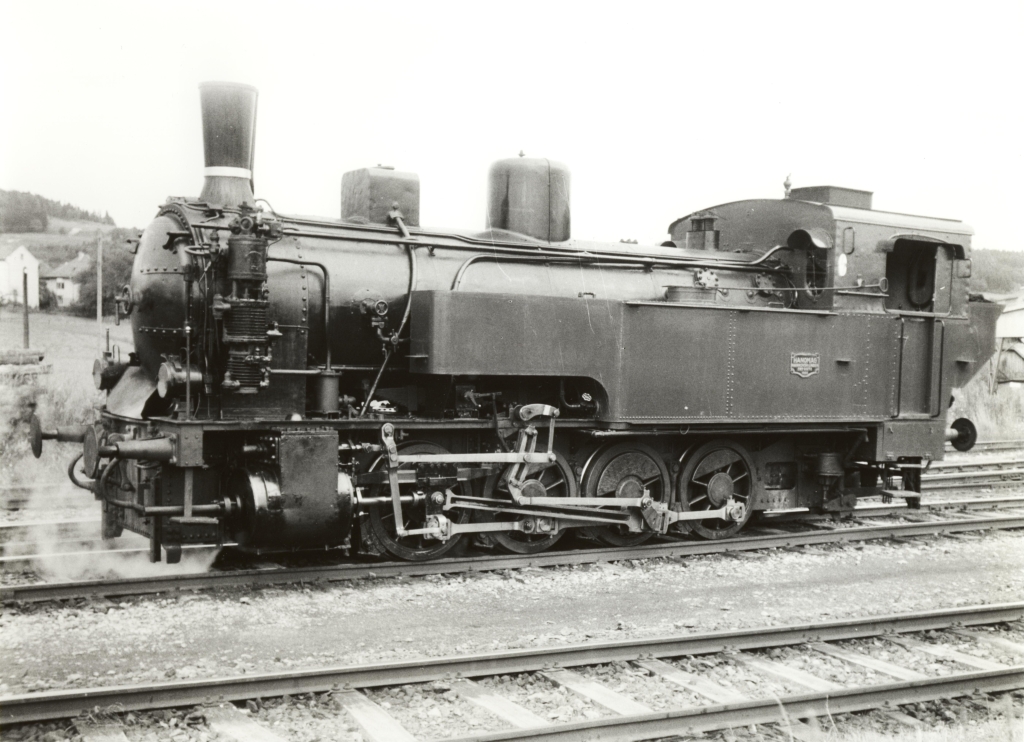

Hier zwei Aufnahmen der Dampflok Nr. 3 der WTK, zu beachten ist das Bahnhofsschild im linken Bild, wo sich ein "e" zuviel in den Ortsnamen geschlichen hat.

1973, mitten in der Ölkrise bekam die OKA in Kooperation zwischen dem Ostblock und der Republik Österreich als damals neutralem Land eine Diesellok aus der DDR. Es war eine V 60-Type, wie sie bei der Deutschen Reichsbahn und bei etlichen Betrieben in der DDR Verwendung fand. Eine weitere V 60 kam dann 1977 hinzu. Ab 1979 war die „Hanomag“ dann mit Fristablauf abgestellt.

Schließlich kamen ein paar Urlauber, die sich in die Hanomag „verguckten“ und mit ihr einen Museumsbahnbetrieb im damaligen Westteil Berlins betreiben wollten und die Lokomotive nach eingehender Begutachtung dann 1981 kauften.

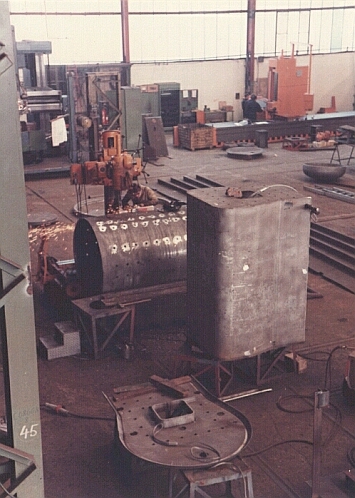

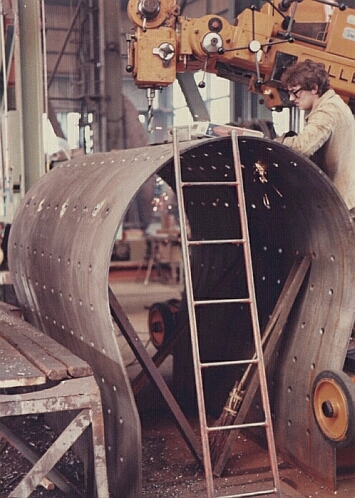

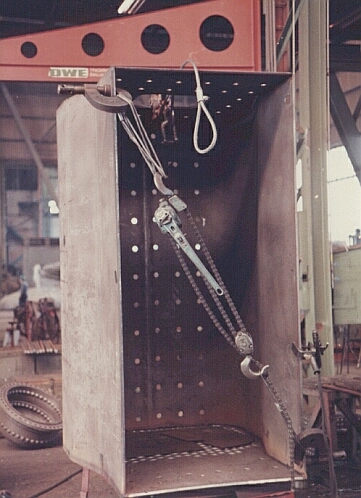

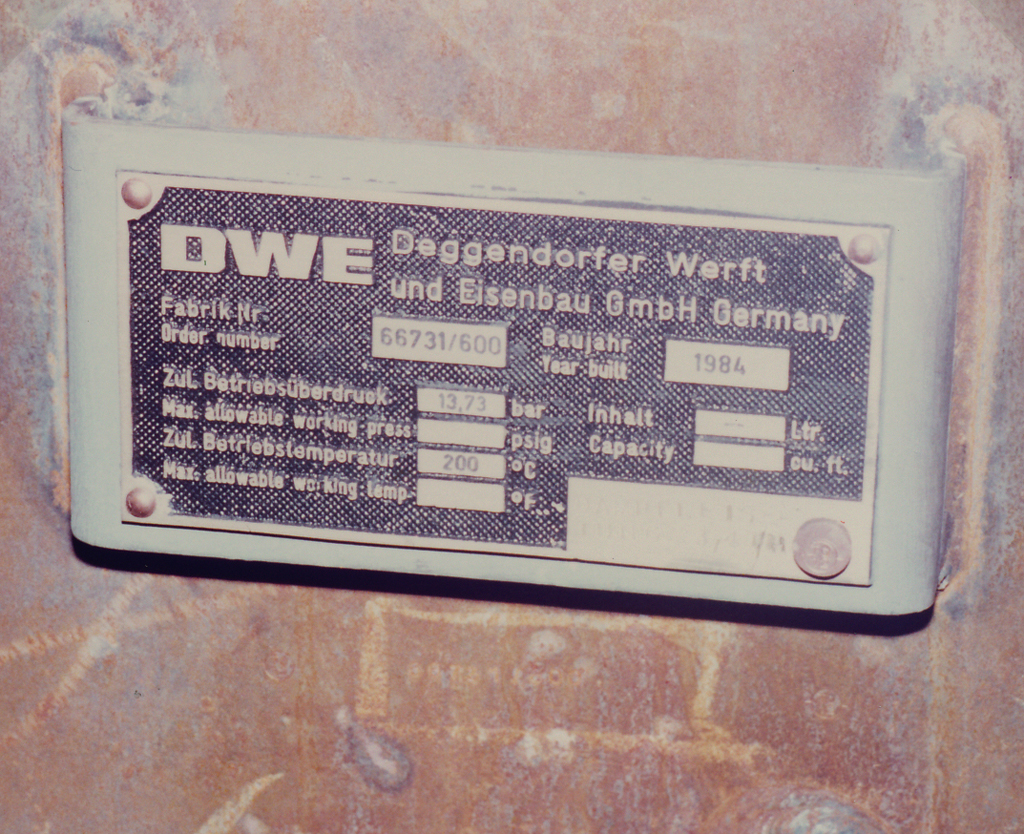

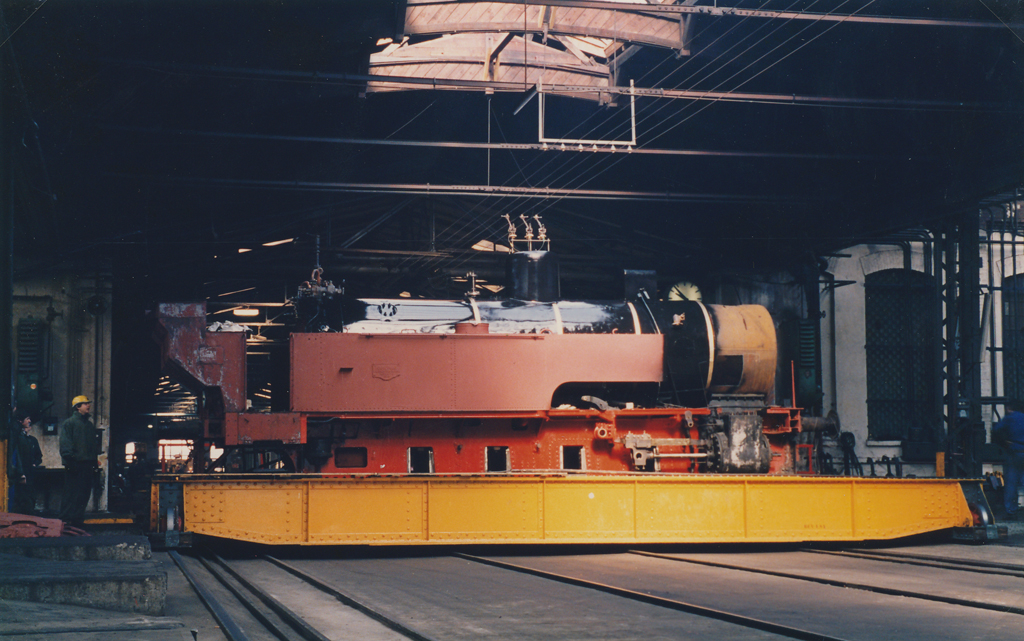

1983 waren die Entscheidungen getroffen und somit konnte dann eine Hauptuntersuchung durchgeführt und der Kessel neugebaut werden. Die Hauptuntersuchung fand in der Hauptwerkstätte Knittelfeld der ÖBB statt. Der Kessel wurde bei der DWE im niederbayerischen Deggendorf neu gebaut. Zum Jahresende 1984 genehmigte dann der TÜV Bayern den Neubaukessel.

Anfang April 1985 war es dann soweit, nach allen Prüfungen und dem Indizieren konnte im Anschluß eine Probefahrt stattfinden und die Dampflok an die neuen Eigentümer, die Berliner Eisenbahnfreunde e.V., übergeben werden.